Piano nazionale Transizione 5.0

La globalizzazione, la competizione sui mercati internazionali ed europei e la crisi energetica e ambientale impongono una ridefinizione nei modelli produttivi nazionali, in primis dal punto di vista organizzativo, tecnologico e ambientale. Al fine di supportare le aziende nell’affrontare queste importanti sfide, la Commissione Europea ha varato un ambizioso piano di sviluppo e sostegno chiedendo a ogni Governo di tradurlo in misure concrete, che favoriscano la ripresa nei tre ambiti ritenuti prioritari: sviluppo digitale, transizione verde e inclusione sociale. Facciamo un po’ di sintesi e di chiarezza sulle molteplici opportunità a disposizione delle imprese.

-

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)

- Perché esiste un Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)

- Cosa comprende il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) italiano

- Tre assi strategici condivisi a livello europeo

- Sette missioni: i pilastri del PNRR

- Le 16 componenti in cui si articola il PNRR

- Come funziona il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)

- Il Piano Transizione 4.0

-

Il Piano Transizione 5.0

- RepowerEU Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)

- Perché una Transizione 5.0 per l’Italia?

- Cosa è cambiato rispetto al Piano Nazionale Transizione 4.0?

- Credito d’imposta 5.0: i requisiti di accesso e il piano degli incentivi

- Credito di imposta 5.0: gli investimenti ammissibili

- Il periodo di effettuazione degli investimenti e la non cumulabilità con il Piano 4.0

- Le modalità di fruizione dell’agevolazione e gli adempimenti documentali necessari

- Nuova Sabatini e credito di imposta 5.0

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)

Perché esiste un Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)

Ogni sette anni l’Unione Europea (UE) lancia un quadro di investimenti comunemente definito Quadro Finanziario Pluriannuale (QFP), che tramite la pubblicazione di bandi pubblici emessi dalla Commissione Europea o dalle Autorità Nazionali e Regionali, consente agli stati membri di impiegare una parte dei fondi versati per contribuire al bilancio dell’Unione, a sostegno di progetti di sviluppo territoriale principalmente nella forma di contributi a fondo perduto.

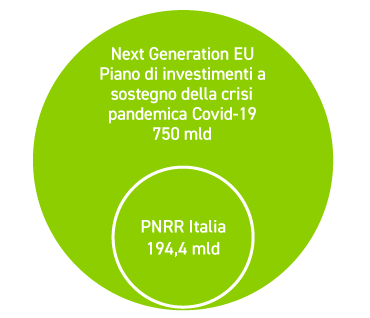

Nel luglio 2020 l’UE ha affiancato al quadro settennale per il 2021-2027 uno strumento temporaneo chiamato “Next Generation EU” (NGEU), che mira a mitigare gli effetti economici e sociali causati dalla pandemia scoppiata pochi mesi prima.

Quadro finanziario pluriennale 2021-2027 e Next Generation EU: dotazioni totali per rubrica

| Quadro Finanziario Pluriannuale (QFP) | Next Generation EU (NGEU) | |

| Mercato unico, innovazione e agenda digitale | 149,5 miliardi di euro | 11,5 miliardi di euro |

| Coesione, resilienza e valori | 426,7 miliardi di euro | 776,5 miliardi di euro |

| Risorse naturali e ambiente | 401 miliardi di euro | 18,9 miliardi di euro |

| Migrazione e gestione delle frontiere | 25,7 miliardi di euro | – |

| Sicurezza e difesa | 14,9 miliardi di euro | – |

| Vicinato e resto del mondo | 110,6 miliardi di euro | – |

| Pubblica amministrazione europea | 82,5 miliardi di euro | – |

| TOTALE | 1.210,9 miliardi di euro | 806,9 miliardi di euro |

Fonte: Commissione Europea, https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_it, aprile 2022 – importi espressi in euro a prezzi correnti.

L’obiettivo del NGEU è quello di fornire risorse da impiegare tempestivamente per ridurre nel breve e medio termine i danni subiti dai paesi membri, canalizzando notevoli risorse verso quelli che hanno sofferto di una bassa crescita economica, elevata disoccupazione e forte contrazione causata dalla pandemia, come è avvenuto in Italia.

Nel lungo termine, lo strumento mira a stimolare gli stati membri a essere pronti per le sfide future secondo quelli che sono stati individuati come driver di crescita e fattori competitivi: digitalizzazione, sostenibilità e resilienza.

Il NGEU è un programma che prevede investimenti e riforme per:

- accelerare la transizione ecologica e digitale;

- migliorare la formazione delle lavoratrici e dei lavoratori e

- conseguire una maggiore equità di genere, territoriale e generazionale.

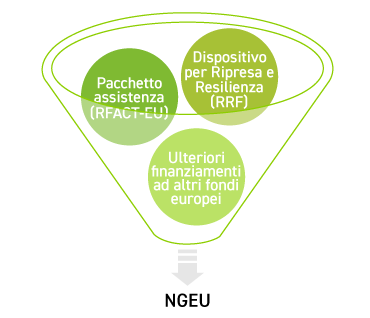

È composto da:

Il Dispositivo di Ripresa e Resilienza (RRF) mette a disposizione dei Paesi membri risorse per investimenti e riforme a fronte della presentazione e dell’approvazione di un programma di interventi pluriennale.

Il Dispositivo di Ripresa e Resilienza inoltre risulta fondamentale per l’attuazione del piano RepowerEU (di cui è la principale fonte di finanziamento), ovvero il programma promosso dalla Commissione Europea in risposta alle difficoltà del mercato energetico mondiale causate dal conflitto Russia – Ucraina.

A livello nazionale è stato quindi varato il Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza (PNRR), che oltre a prevedere l’allocazione delle risorse derivanti dal Next Generation EU come inizialmente stabilito, è stato revisionato con l’introduzione di un capitolo completamente dedicato al RepowerEU, in seguito al parere favorevole della Commissione Europea del 24 novembre 2023.

Cosa comprende il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) italiano

Approvato a luglio 2021 dal Consiglio dell’Unione Europea, e successivamente modificato con l’approvazione del Consiglio Europeo dell’8 dicembre 2023 il PNRR dell’Italia s’inserisce quindi nel quadro del NGEU e del RePowerEU:

In seguito alla recenti modifiche pertanto il nuovo PNRR ammonta a 194,4 miliardi di euro, rispetto alla dotazione iniziale di 191,5 miliardi, incremento dovuto all’integrazione a livello nazionale del RePowerEU.

Le prossime tappe del PNRR:

- impegni di spesa nel 2024 e 2025

- 30 giugno 2026 scadenza del PNRR.

| Per conoscere gli ultimi sviluppi relativi al PNRR, è stato creato un sito ufficiale intitolato “Recovery & Resilience Scoreboard”: https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/index.html?lang=it che riporta anche aggiornamenti in tempo reale sugli obiettivi e i principali risultati raggiunti, sia a livello europeo che per ciascun paese. Ad esempio, si trova una sintesi dello stato di avanzamento per l’Italia: https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/country_overview.html?lang=it |

In sintesi, i numeri del PNRR aggiornato sono:

| È possibile scaricare il PNRR aggiornato qui https://italiadomani.gov.it/content/dam/sogei-ng/documenti/PNRR%20Aggiornato.pdf Il sito ufficiale del PNRR italiano è Italia Domani: https://italiadomani.gov.it/it/home.html |

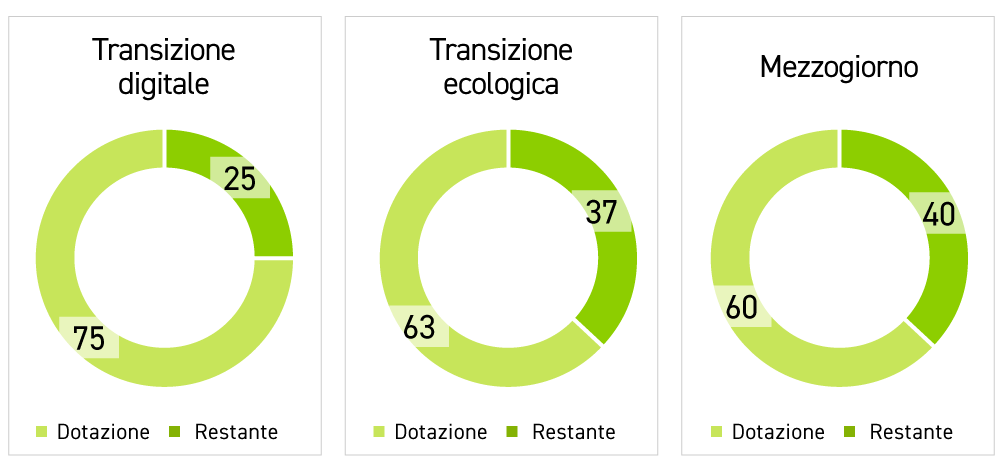

Tre assi strategici condivisi a livello europeo

Asse 1: Digitalizzazione e innovazione di processi, prodotti e servizi

COME? Promuovendo gli investimenti in tecnologie, infrastrutture e processi digitali.

SCOPO: migliorare la competitività italiana ed europea; favorire l’emergere di strategie di diversificazione della produzione; migliorare l’adattabilità ai cambiamenti dei mercati.

Asse 2: Transizione ecologica

COME? Intervenire per ridurre le emissioni inquinanti, prevenire e contrastare il dissesto del territorio, minimizzare l’impatto delle attività produttive sull’ambiente.

SCOPO: migliorare la qualità della vita e la sicurezza ambientale e lasciare un Paese più verde e un’economia più sostenibile alle generazioni future.

Asse 3: Inclusione sociale

COME? Garantire una piena inclusione attraverso 3 priorità: parità di genere, i giovani e il superamento dei divari territoriali.

SCOPO: migliorare la coesione territoriale, aiutare la crescita dell’economia e superare diseguaglianze profonde spesso accentuate dalla pandemia.

ALLOCAZIONE DELLE RISORSE RRF AD ASSI STRATEGICI (PERCENTUALE SU TOTALE RRF)

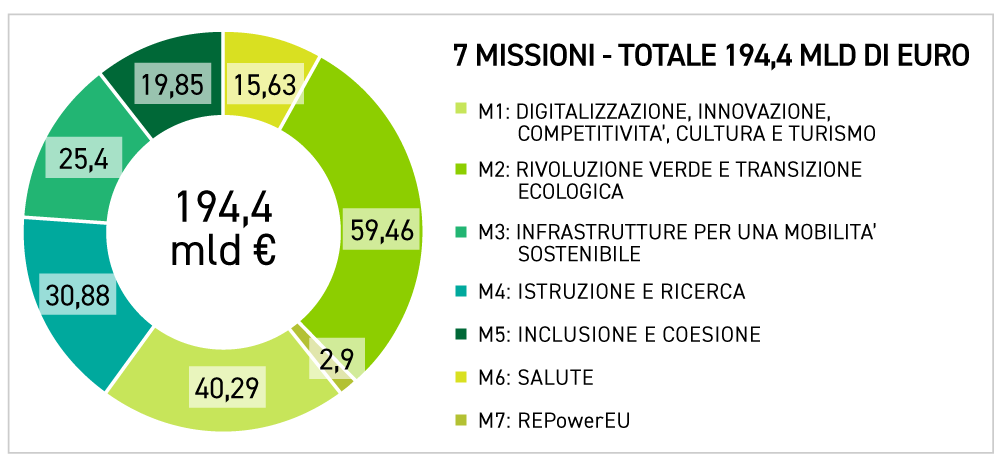

Sette missioni: i pilastri del PNRR

Il Dispositivo di Ripresa e Resilienza Europeo (RRF) presenta le sette grandi aree di intervento sui quali ciascun PNRR nazionale si deve focalizzare:

Anche il PNRR italiano ne riprende la struttura, declinando le 7 missioni e le risorse come segue:

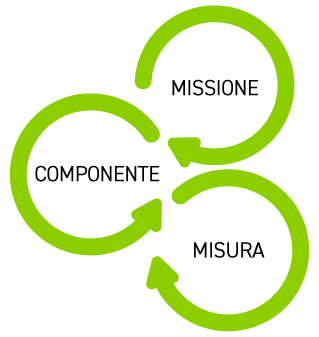

Le 16 componenti in cui si articola il PNRR

Il PNRR si articola in 16 componenti, raggruppabili nelle 7 missioni.

Ciascuna componente:

- comprende riforme e priorità di investimento

- è riferibile a un determinato settore o area di intervento (cioè attività e temi correlati)

- mira ad affrontare sfide specifiche

- raggruppa un pacchetto coerente di misure tra loro complementari.

Come funziona il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)

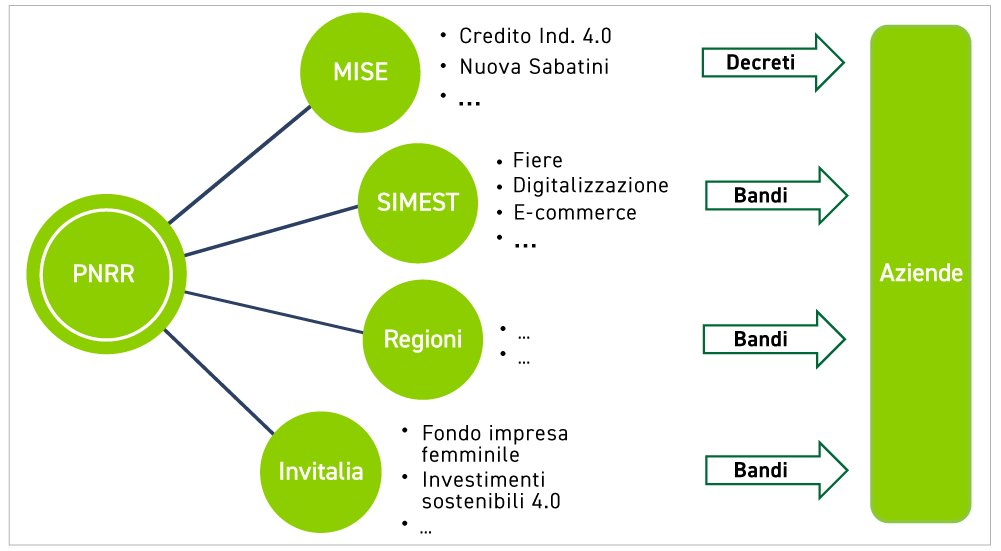

Con 66 riforme (sette in più rispetto al piano originario) e 150 investimenti, il PNRR diventa il programma quadro per un’ampia gamma di misure nuove e già esistenti, che concorrono al raggiungimento di obiettivi e indicatori e avendo come orizzonte temporale il 30 giugno 2026.

Ciascuna misura viene quindi declinata in investimenti e riforme affidate alla gestione delle Autorità Nazionali e Regionali preposte, queste hanno il compito di emettere misure operative e bandi per l’erogazione dei fondi previsti. Già dal 2021 sono stati impiegati fondi a sostegno delle aziende per la digitalizzazione, l’internazionalizzazione, la sostenibilità e veicolati da diversi soggetti tra i quali il Ministero dello Sviluppo Economico, la Società Italiana per le Imprese all’Estero (SIMEST), l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa SpA (Invitalia), le Regioni ecc.

150 investimenti

66 riforme

Il piano comprende anche un ambizioso progetto di riforme, che riguardano:

- la pubblica amministrazione

- la giustizia

- la semplificazione e razionalizzazione della legislazione

- la promozione e tutela della concorrenza.

Le riforme declinate nel PNRR italiano sono di 3 tipologie:

- riforme orizzontali, che consistono in innovazioni strutturali dell’ordinamento e d’interesse trasversale a tutte le missioni del piano → riguardano PA e Giustizia

- riforme abilitanti, che concorrono a garantire l’attuazione del piano, rimuovendo gli ostacoli amministrativi, regolatori e procedurali del piano → riguardano Semplificazione e Concorrenza

- riforme settoriali (contenute all’interno di singole missioni), che consistono in innovazioni normative relative a specifici ambiti di intervento o attività economiche.

|

LE ROADMAP del PNRR Esistono delle vere e proprie Roadmap per tracciare (e monitorare) ogni percorso che porta al raggiungimento degli obiettivi fissati dal PNRR, ad esempio: – per gli enti locali: https://www.nextgeneration-eu.it/roadmap/ – da parte del MITE (Ministero della Transizione Ecologica): https://www.mite.gov.it/pagina/pnrr-roadmap |

Il Piano Transizione 4.0

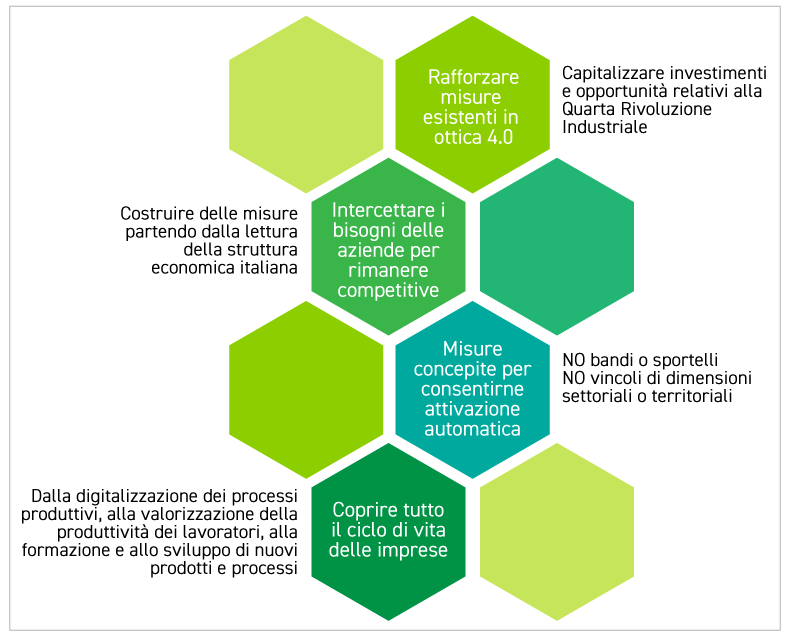

La Missione 1 del PNRR si inserisce nel percorso già tracciato dal Piano Nazionale Industria 4.0 e mira a ridurre i divari strutturali di competitività, produttività e digitalizzazione. In particolare, la Componente 2 della Missione prevede significativi interventi trasversali ai settori economici, tra i quali gli investimenti in tecnologia 4.0.

Perché una Transizione 4.0 per l’Italia?

Nel 2017 la politica industriale è tornata al centro dell’agenda del Governo. Il risultato concreto è stato il Piano Nazionale Impresa 4.0 (poi Piano Nazionale Industria 4.0), concepito tenendo conto delle caratteristiche del tessuto imprenditoriale italiano e tenendo conto delle sfide che il processo di globalizzazione stava già ponendo.

Gli elementi salienti del Piano riguardavano:

Visto il successo del piano, con la legge di Bilancio 2020 il Governo ha proposto un nuovo Piano Transizione 4.0, migliorato dell’esperienza precedente che offriva una programmazione pluriannuale alle imprese italiane (2020-21-22).

Cosa è cambiato?

Sono state quindi attivate dal Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), oggi MIMIT le seguenti misure:

Credito di imposta per (aggiornamento 2024):

- Investimenti in beni strumentali 4.0

- Ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica

- Credito d’imposta ZES per le Imprese del Mezzogiorno

- Credito di imposta 5.0 “energy efficiency”

Altre misure 4.0 e non (aggiornamento 2024):

- Green New Deal

- Contratti di filiera

- Contributi per investimenti in efficientamento energetico

- Nuove Misure per Imprese Culturali e Creative

- Fondo Tematico Turismo

- Parco Agrisolare

- Nuova Sabatini

- Contratti di sviluppo

- Fondo per la Crescita Sostenibile.

- Imprenditoria Femminile

- Smart&Start Italia

- Resto al Sud

Credito d’imposta sui beni strumentali

Il Piano Industria 4.0 ha tra i suoi obiettivi prioritari quello di contrastare l’obsolescenza dei macchinari consentendo alle aziende italiane di posizionarsi al pari dei competitor, mentre si colma un ritardo storico del Paese.

Con la legge di Bilancio 2021 (legge 30 dicembre 2020, n. 178), è stata rivista la disciplina del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali, nuovi materiali e immateriali, destinati alle strutture produttive delle aziende ubicate nel territorio italiano.

In questo frangente, un ruolo centrale è svolto dai cosiddetti “Beni 4.0” che, per essere definiti tali, devono rispondere a due requisiti chiave:

| 1. INTERCONNESSIONE |

| il bene è connesso a una rete, univocamente individuabile e in grado di scambiare informazioni con altri sistemi |

| 2. INTEGRAZIONE |

| il bene dialoga con il sistema logistico della fabbrica, con la rete di fornitura o con le macchine del ciclo produttivo |

Cosa finanzia il credito d’imposta sui beni strumentali

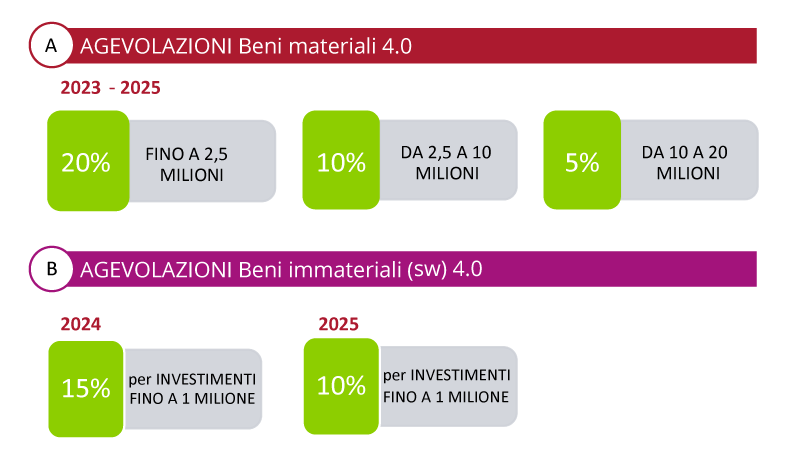

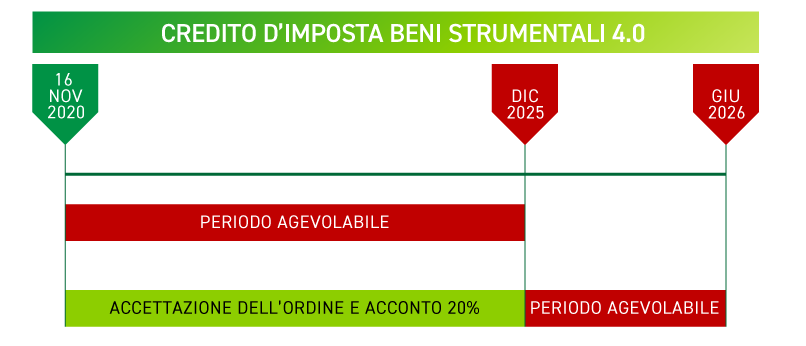

Con la legge di Bilancio 2022 (Legge 30 dicembre 2021, n. 234), è stato prorogato l’orizzonte temporale per la fruizione del credito di imposta 4.0 al 31.12.2025, ovvero al 30.06.2026 se l’investimento sarà “prenotato” entro il 31.12.2025, prevedendo contestualmente una riduzione delle percentuali relative alle aliquote applicabili alle seguenti tipologie di investimenti:

- Beni strumentali materiali tecnologicamente avanzati (4.0)

- Beni strumentali immateriali tecnologicamente avanzati (4.0)

Il credito è riconosciuto a tutte le imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi e destinati a strutture produttive ubicate nel territorio italiano, in percentuali diverse a seconda della tipologia di bene oggetto dell’investimento, con un progressivo abbattimento annuale dell’aliquota per quanto riguarda gli investimenti in beni immateriali.

Qual è il periodo utile aggiornato dalla legge di Bilancio 2022

Con la legge di Bilancio 2022, è stato confermato il periodo utile per ricevere l’aliquota relativa al credito d’imposta 4.0, in quanto le successive Leggi di Bilancio (2023 e 2024) non hanno apportato alcuna modifica in merito alle aliquote di agevolazione e al termine di effettuazione degli investimenti.

In sintesi, le aziende possono svolgere l’attività dal 2023 al 30 giugno 2026, beneficiando delle condizioni applicate a partire dal 2023, a patto di avere confermato e versato acconti entro 31/12/2025 per almeno il 20% del progetto.

Quali sono e che caratteristiche hanno i beni strumentali tecnologicamente avanzati

Tale misura mira a supportare e incentivare le imprese che investono in beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi.

Il MISE ha pubblicato due allegati che contengono la lista esaustiva di tutti i beni strumentali che rientrano e sono eleggibili in quanto aventi caratteristiche 4.0.

| Link ai due allegati: – Allegato A – Beni Materiali (https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/Allegato_A_2016.pdf) – Allegato B – Beni Immateriali (https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/Allegato_B_2016.pdf) |

Per rientrare nella tipologia bene 4.0, sono richiesti:

| INTERCONNESSIONE – 5 requisiti obbligatori | INTERCONNESSIONE – obbligatori 2 su 3 di questi requisiti |

| CNC/PLC | CONTROLLO DA REMOTO |

| INTERCONNESSIONE CON SISTEMI INFORMATICI: CARICAMENTO ISTRUZIONI DA REMOTO E/O PART PROGRAM | SISTEMA CYBERFISICO |

| INTEGRAZIONE CON LOGISTICA DI FABBRICA O RETE FORNITURA E/O CON MACCHINE CICLO PRODUTTIVO | MONITORAGGIO CONTINUO DEI PARAMETRI |

| INTERFACCIA UOMO MACCHINA SEMPLICE | |

| PARAMETRI DI SICUREZZA, SALUTE E IGIENE |

Relativamente a questi beni tecnologicamente avanzati, alle imprese beneficiarie del credito d’imposta è richiesto di presentare (in alternativa):

- Perizia tecnica asseverata o giurata rilasciata da un tecnico abilitato

- Attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato

- Autocertificazione del Legale Rappresentante (solo nel caso di beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro).

Dalla documentazione deve risultare che i beni:

- Possiedono le caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui ai richiamati allegati A e B e

- Sono interconnessi e integrati nel ciclo produttivo e con il sistema informativo dell’impresa (verificabile in loco il funzionamento del bene).

Nuova Sabatini

La misura “Nuova Sabatini” (rifinanziata nel 2024 per un importo pari a 100 milioni di €) è l’agevolazione messa a disposizione dal Ministero dello sviluppo economico con l’obiettivo di facilitare l’accesso al credito delle PMI per investimenti in beni strumentali nuovi per diventare più competitive nel mercato italiano ed estero.

Possono beneficiare dell’agevolazione le micro, piccole e medie imprese di settori produttivi (ad eccezione delle attività finanziarie e assicurative e delle attività connesse all’esportazione e per gli interventi subordinati all’impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione).

Le imprese accedono al contributo, presentando preliminarmente la domanda al MISE inviata tramite PEC alla banca/intermediario finanziario prescelto tra quelli aderenti alla convenzione. Al momento di invio della domanda l’impresa non deve avere contratto alcuna obbligazione con i fornitori, ad esempio con sottoscrizione della conferma d’ordine o con versamento di un acconto.

La ricezione del provvedimento di concessione dal MISE conferma che la domanda è stata accolta e il contributo “prenotato” dall’azienda; una volta ultimato l’investimento, l’impresa può fare richiesta di tale contributo, caricando la documentazione direttamente sul portale.

Gli investimenti ammissibili devono riguardare l’acquisto (anche tramite leasing) di beni strumentali nuovi, quali impianti, macchinari, attrezzature industriali e commerciali, hardware, software e investimenti in tecnologie digitali c.d. 4.0. Tali investimenti devono avere i seguenti requisiti:

- correlazione con l’attività produttiva dell’impresa;

- autonomia funzionale dei beni e delle soluzioni ICT;

- essere classificabili nell’attivo dello stato patrimoniale (alle voci B.II.2, B.II.3, B.II.4);

- essere nuovi di fabbrica e non sostituire beni esistenti.

Le imprese ottengono un finanziamento a copertura dell’investimento, che deve essere:

- non superiore ai 5 anni di durata;

- di importo compreso tra un minimo di 20.000 euro e un massimo di 4 milioni di euro,

- interamente utilizzato per coprire gli investimenti ammissibili.

Il contributo del MIMIT è un contributo il cui ammontare è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo uguale all’investimento, a un tasso d’interesse annuo pari al:

- 2,75% per gli investimenti ordinari;

- 3,575% per gli investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti (investimenti

in tecnologie cd. “industria 4.0”) e per gli investimenti classificati “green”;

Nella pratica, l’agevolazione che viene erogata è pari circa al 7,7% dell’investimento per i beni ordinari e a circa il 10% per gli investimenti in tecnologie 4.0.

La misura Nuova Sabatini può essere cumulata con il credito d’imposta 4.0. Ad esempio, per un investimento in beni industria 4.0 compiuto nel corso del 2024, il credito di imposta sarà pari al 20% per i beni materiali e al 15% per i beni immateriali; su entrambi i beni potrà essere chiesto preliminarmente il contributo Sabatini pari a un beneficio ulteriore del 10% (circa) portando l’agevolazione totale al 30% per i beni materiali e al 25% per i beni immateriali.

Il Piano Transizione 5.0

Il Piano Transizione 5.0 è il nuovo piano del Governo a sostegno della transizione dei processi aziendali verso un modello eco-sostenibile, basato sull’approvvigionamento di energia da fonti rinnovabili e sugli investimenti in beni tecnologicamente avanzati sia materiali che immateriali, che permettano una riduzione dei consumi energetici delle imprese.

RepowerEU Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)

Il Piano RepowerEU, presentato dalla Commissione Europea nel mese di maggio 2022, si è posto l’obiettivo di ridurre la dipendenza dell’Unione Europea dai combustibili fossili, favorendo la transizione verso un sistema energetico più resiliente, basato sull’utilizzo delle fonti di energia rinnovabile.

Il Piano è finanziato principalmente dal Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza (RRF), che rappresenta a sua volta il pilastro principale di risorse sotto forma di prestiti e sovvenzioni che ha dato vita al Fondo Next Generation EU, e si pone l’obiettivo di:

- risparmiare energia

- diversificare gli approvvigionamenti, riducendo la dipendenza dal mercato russo in particolare

- sostituire rapidamente i combustibili fossili, accelerando la transizione Europea all’energia pulita.

L’obiettivo dell’UE è quindi quello di sostenere e incentivare gli investimenti nelle energie rinnovabili, riducendo allo stesso tempo il consumo di energia. Il fine è quello di ridurre di almeno il 55% le emissioni di gas a effetto serra entro il 2030 e di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050, secondo quanto disposto dal Green Deal Europeo.

A livello nazionale, l’attuazione del Piano RepowerEU si è tradotta in una modifica del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), con l’introduzione della Missione 7, intitolata appunto REPowerEU, che si pone l’obiettivo, attraverso 5 riforme e 17 investimenti, di sostenere la transizione energetica del Paese.

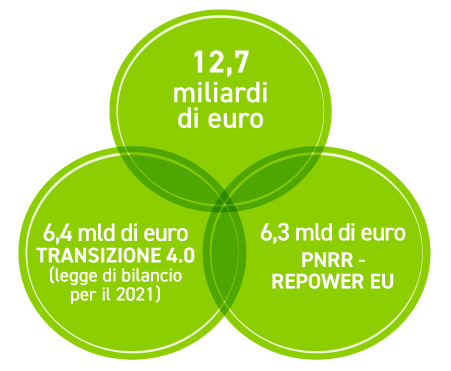

Il Piano Transizione 5.0, disciplinato dall’articolo 38 del D.L. n. 19 pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 03/02/2024, è la diretta espressione a livello operativo di quanto normato a livello Europeo dal Piano RePowerEU, e a livello nazionale dalla Missione 7 del PNRR (Investimento n.15). Definisce infatti le tipologie di investimento agevolabili, la natura dell’agevolazione e la sua entità, che sarà direttamente correlata all’importo dell’investimento e agli obiettivi raggiunti in termini di efficientamento energetico.

Il Piano Transizione 5.0 prevede un articolato scheletro di agevolazioni, dove l’investimento trainante sarà caratterizzato dall’acquisto di beni materiali o immateriali classificabili come 4.0, ovvero ricompresi negli Allegati A e B annessi alla Legge 232 del 2016 (e definiti come progetti di innovazione dal comma 2 dell’articolo 38 del D.L. 19/2024), i quali, oltre alla capacità di apportare un upgrade del livello di digitalizzazione dell’impresa, siano in grado anche di permettere una riduzione dei consumi energetici.

Unitamente ai progetti di innovazione, saranno poi agevolabili, quali investimenti trainati, gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo (escluse le biomasse), e le spese per la formazione del personale finalizzata all’acquisizione o al consolidamento delle competenze digitali ed energetiche. Questo con lo scopo di favorire lo sviluppo all’interno dell’impresa di un doppio processo di digitalizzazione e di sostenibilità (efficientamento energetico) e arrivare così all’obiettivo di avere un’impresa smart and energy efficient.

Per quanto concerne invece l’entità dell’agevolazione, ovvero l’aliquota del credito di imposta 5.0, il D.L. 19 prevede un meccanismo direttamente proporzionale al risparmio energetico conseguito, che sarà dettagliatamente illustrato nei prossimi capitoli.

Perché una Transizione 5.0 per l’Italia?

Visto il successo del Piano Nazionale Industria 4.0, il Governo ha proposto questo nuovo Piano Transizione 5.0 con l’obiettivo di incentivare ulteriormente gli investimenti in beni tecnologicamente avanzati strumentali all’attività d’impresa, ponendosi quindi il duplice obiettivo di una transizione sia digitale che ecologica, con particolare attenzione al tema dell’approvvigionamento energetico da fonti rinnovabili e alla riduzione dei consumi.

Il focus sul tema della digitalizzazione, e in particolare delle Tecnologie Abilitanti introdotte dal Piano Nazionale Industria 4.0, è contenuto anche nella Transizione 5.0, dove l’investimento in un bene 4.0 rappresenta il primo step per poter fruire dell’agevolazione del credito d’imposta.

L’agevolazione poi si pone come obiettivo quello di fornire un’ulteriore spinta al processo di efficientamento energetico delle imprese del nostro Paese, considerando che dal 2021 il ritmo degli investimenti energy efficient è aumentato notevolmente, testimoniando da parte delle imprese una certa consapevolezza e sensibilità al tema della transizione energetica, e la volontà di raggiungere entro il 2030 gli obiettivi prefissati dall’Unione Europea in tema di risparmio di energia.

Cosa è cambiato rispetto al Piano Nazionale Transizione 4.0?

La Transizione 5.0 presenta, per alcuni aspetti, dei punti di raccordo con il Piano Nazionale Transizione 4.0, in particolare per quanto riguarda la tipologia di investimenti agevolabili.

L’investimento trainante per usufruire del credito di imposta 5.0 è rappresentato di fatto dall’acquisto, o acquisizione nel caso di leasing finanziario, di un bene (materiale o immateriale) 4.0, a cui si aggiunge il rispetto di determinati requisiti in termini di efficientamento energetico. Saranno pertanto agevolabili gli stessi investimenti che potevano rientrare nel Piano Nazionale Transizione 4.0, che oltre al rispetto dei requisiti per essere definiti 4.0, con particolare attenzione al tema dell’interconnessione al sistema informativo e gestionale aziendale, saranno in grado di far ottenere all’impresa un beneficio in termini risparmio energetico, sia in riferimento all’intero stabilimento produttivo, che a livello di processo target (imballaggio, tornitura, fresatura), oltre ad un aumento del grado di digitalizzazione dei processi.

Si può quindi notare come la Transizione 5.0 poggi le sue fondamenta sul Piano Nazionale Industria 4.0, anche se, come verrà spiegato dettagliatamente nei paragrafi successivi, vi saranno importanti differenze sia per quanto riguarda il calcolo dell’agevolazione, ovvero il credito di imposta, che per il suo utilizzo, che a differenza del credito di imposta 4.0 non sarà automatico una volta interconnesso il bene, ma richiederà una preventiva prenotazione delle risorse.

Credito d’imposta 5.0: i requisiti di accesso e il piano degli incentivi

I requisiti di accesso al credito di imposta 5.0, disciplinati dai commi 2, 3 e 6 dell’articolo 38 del D.L. 19/2024, ricalcano quasi totalmente quanto disciplinato dai commi 1051-1052 dell’articolo 1 della Legge n.178/2020 in merito al credito di imposta 4.0.

In particolare, le imprese che nell’arco del biennio 2024-2025 effettueranno investimenti 5.0 dovranno rispettare determinati requisiti, considerando il fatto che non essendo qualificabile come aiuto di Stato, il credito d’imposta 5.0 sarà potenzialmente fruibile da tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore di appartenenza e dalla dimensione aziendale. Nello specifico, le imprese dovranno:

- non essere in stato di liquidazione, fallimento, concordato preventivo senza continuità aziendale o altre procedure previste dal Codice della Crisi d’Impresa di cui al D.L. 14/2019

- non essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del Dlgs. n.231/2001.

- rispettare la Normativa Nazionale in termini di sicurezza nei luoghi di lavoro ed essere in regola con gli obblighi di versamento dei contributivi previdenziali nei confronti del personale dipendente

- non arrecare un danno significativo all’ambiente ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento UE 852/2020.

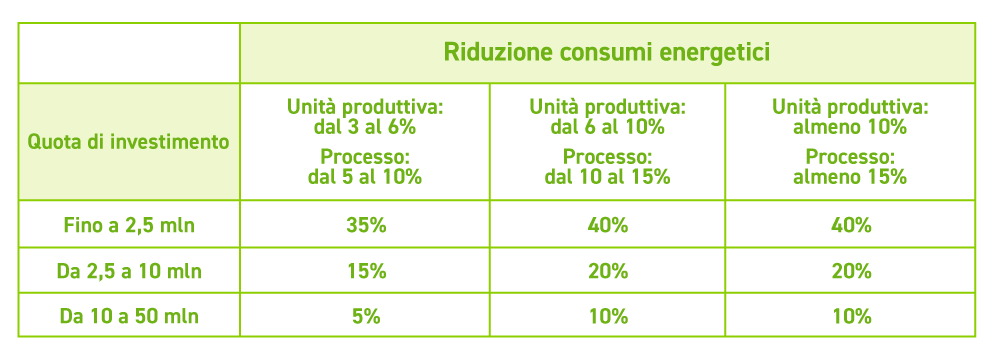

Per quanto riguarda il piano degli incentivi, come anticipato, il meccanismo adottato è quello del credito di imposta. La sua aliquota sarà direttamente proporzionale alla percentuale di risparmio energetico conseguito e inversamente proporzionale all’importo dell’investimento, secondo quanto disciplinato dai commi 4, 7 e 8 dell’articolo 38 del D.L. 19/2024.

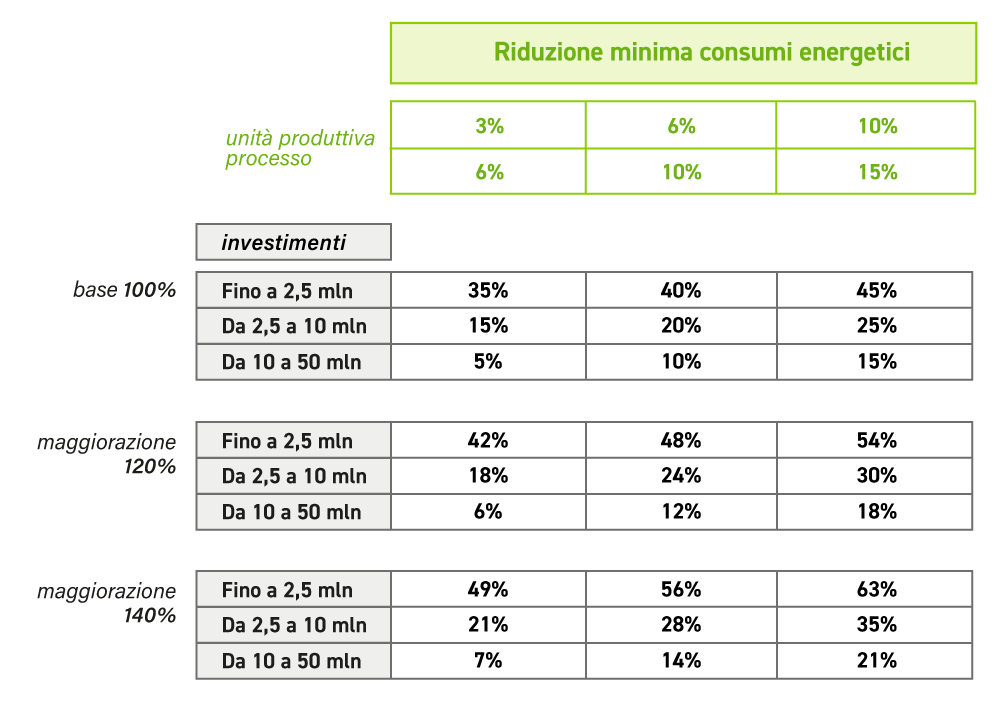

Pertanto gli scaglioni del credito di imposta saranno correlati sia al risparmio energetico conseguito, sia all’importo dell’investimento agevolabile:

- Per gli investimenti che comportino un risparmio complessivo dei consumi energetici aziendali non inferiore al 3%, oppure una riduzione non inferiore al 5% in riferimento al solo processo target, il credito d’imposta ammonterà al:

- 35% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro

- 15% per gli investimenti compresi tra 2,5 e 10 milioni di euro

- 5% per gli investimenti superiori a 10 milioni di euro, fino al limite massimo annuale di 50 milioni di euro.

- Per gli investimenti che comportino un risparmio complessivo dei consumi energetici aziendali superiore al 6%, oppure una riduzione superiore al 10% in riferimento al solo processo target, il credito d’imposta ammonterà al:

- 40% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro

- 20% per gli investimenti compresi tra 2,5 e 10 milioni di euro

- 10% per gli investimenti superiori a 10 milioni di euro, fino al limite massimo annuale di 50 milioni di euro

- Per gli investimenti che comportino un risparmio complessivo dei consumi energetici aziendali superiore al 10%, oppure una riduzione superiore al 15% in riferimento al solo processo target, il credito d’imposta ammonterà al:

- 45% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro

- 25% per gli investimenti compresi tra 2,5 e 10 milioni di euro

- 15% per gli investimenti superiori a 10 milioni di euro, fino al limite massimo annuale di 50 milioni di euro.

Credito di imposta 5.0: gli investimenti ammissibili

Come anticipato nei paragrafi precedenti il Piano Transizione 5.0 avrà una struttura modulare, ovvero si applicherà il concetto di investimento trainante per quanto riguarda i beni tecnologicamente avanzati 4.0, e di investimento trainato per quanto concerne gli impianti di produzione e autoconsumo di energia da fonti rinnovabili e le spese di formazione del personale dipendente.

In sostanza potranno rientrare nella Transizione 5.0:

- beni strumentali materiali tecnologicamente avanzati (Allegato A Legge n.232/2016)

- beni strumentali immateriali tecnologicamente avanzati (Allegato B Legge n.232/2016)

- impianti di autoproduzione e autoconsumo di energia da fonti rinnovabili

- spese per formazione entro il limite del 10% erogate da soggetti esterni.

Per quanto concerne i beni materiali e immateriali 4.0 (Allegato A), fermo restando il rispetto dei requisiti in termini di riduzione dei consumi energetici, essi dovranno quindi rispettare i requisiti di interconnessione al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura secondo quanto disposto anche dal comma 4 dell’articolo 38 del D.L. 19/2024.

A questo si aggiunge, nel caso di beni rientranti nel 1 Gruppo dell’Allegato A “Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti”, il rispetto degli ulteriori requisiti previsti dalla Normativa 4.0, ovvero:

| INTERCONNESSIONE – 5 requisiti obbligatori | INTERCONNESSIONE – obbligatori 2 su 3 di questi requisiti |

| CNC/PLC | CONTROLLO DA REMOTO |

| INTERCONNESSIONE CON SISTEMI INFORMATICI: CARICAMENTO ISTRUZIONI DA REMOTO E/O PART PROGRAM | SISTEMA CYBERFISICO |

| INTEGRAZIONE CON LOGISTICA DI FABBRICA O RETE FORNITURA E/O CON MACCHINE CICLO PRODUTTIVO | MONITORAGGIO CONTINUO DEI PARAMETRI |

| INTERFACCIA UOMO MACCHINA SEMPLICE | |

| PARAMETRI DI SICUREZZA, SALUTE E IGIENE |

In particolare, relativamente ai beni immateriali, il Piano Transizione 5.0, al comma 4 amplia la platea dei software, applicazioni e piattaforme agevolabili, rispetto a quanto riportato nell’Allegato B della Legge 232/2016, includendo nell’agevolazione:

- Software, sistemi, piattaforme o applicazioni per l’intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici, ovvero dell’energia autoprodotta e autoconsumata, o che introducono meccanismi di efficienza energetica attraverso la raccolta e l’elaborazione dei dati provenienti anche dalla sensoristica IoT di campo (Energy Dashboarding).

- I software relativi alla gestione d’impresa, se acquistati unitamente ai software, sistemi, piattaforme indicati al punto precedente.

Pertanto l’ampliamento dei beni immateriali agevolabili sembra essere notevole rispetto al Piano Nazionale Industria 4.0, in quanto il comma 4 del D.L. 19 fa trapelare la possibilità di agevolare non solo i moduli software strettamente connessi alla produzione d’impresa (logistica, manutenzione, produzione) ma anche i gestionali aziendali in toto, comprensivi di tutti i moduli dell’applicativo, fermo restando il requisito dell’acquisto di software energy efficient.

Per quanto riguarda gli investimenti in impianti di autoproduzione e autoconsumo di energia da fonti rinnovabili, ad essi si applicherà il concetto di investimento trainato, ovvero essi dovranno essere connessi all’investimento in un bene strumentale nuovo di cui agli Allegati A e B.

Il D.L. 19/2024 alla lettera a) del comma 5 dell’articolo 38 specifica appunto che tali investimenti dovranno essere conseguiti nell’ambito di progetti di innovazione (beni materiali e immateriali di cui al comma 4 del medesimo articolo), che determinino una riduzione dei consumi energetici. Secondo quanto disciplinato dal Decreto saranno agevolabili gli investimenti funzionali all’autoproduzione e all’autoconsumo di energia (ad esclusione delle biomasse), compresi gli impianti per lo storage dell’energia prodotta. Ciò comporterà un ampliamento della “dimensione” dell’investimento sul quale verrà poi calcolato il credito di imposta.

Il Piano 5.0, salvo ulteriori chiarimenti successivi, sembra non limitarsi ad agevolare l’installazione di impianti fotovoltaici, comprendendo tutto il fronte delle energie rinnovabili (eolico, idroelettrico, solare).

In particolare gli impianti fotovoltaici agevolabili saranno esclusivamente quelli con i moduli fotovoltaici identificati dall’articolo 12 comma 1 lettere a) b) c) del D.L. n.181/2023 (Decreto Energia), ovvero:

- moduli fotovoltaici prodotti negli Stati membri dell’Unione Europea con un’efficienza a livello di modulo almeno pari al 21,5%

- moduli fotovoltaici con celle prodotti negli Stati membri dell’Unione Europea con un’efficienza a livello di modulo almeno pari al 23,5%

- moduli fotovoltaici con celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio prodotti negli Stati membri dell’Unione Europea con un’efficienza a livello di modulo almeno pari al 24%.

In particolare sul costo gli impianti fotovoltaici conformi alle caratteristiche di cui ai punti b) e c), potrà essere applicata una maggiorazione sul costo sostenuto, rispettivamente pari al 120% (punto b) e al 140% (punto c), permettendo così una maggiorazione della base imponibile dell’investimento complessivo su cui verrà calcolato il credito di imposta.

Il terzo e ultimo modulo del Piano Transizione 5.0 riguarda le spese per la formazione del personale finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione gemellare digitale ed ecologica. Queste saranno agevolabili nel limite massimo del 10% dell’investimento nei beni strumentali all’attività d’impresa tecnologicamente avanzati, ovvero 4.0, e comunque per un importo non superiore a 300.000 €, secondo quanto disposto dal comma 5 dell’articolo 38 del Decreto.

Le spese per formazione dovranno essere necessariamente erogate da soggetti formatori esterni, che verranno individuati con apposito Decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Il periodo di effettuazione degli investimenti e la non cumulabilità con il Piano 4.0

Il Decreto PNRR al comma 2 dell’articolo 38 definisce il periodo utile di effettuazione degli investimenti, identificandolo nel biennio 2024-2025.

In particolare per determinare il momento di effettuazione degli investimenti, salvo ulteriori chiarimenti forniti dai Provvedimenti di prossima pubblicazione, continuerà ad applicarsi lo stesso concetto previsto dalla Normativa 4.0, con diretto riferimento all’articolo 109 comma 2 del TUIR, dove in particolare per i beni materiali rileva il momento di consegna o spedizione del bene.

Pertanto, non essendo previsto per la Transizione 5.0 il meccanismo prenotativo adottato per il Piano Industria 4.0, che richiedeva la sottoscrizione della conferma d’ordine e il versamento di un acconto almeno pari al 20% dell’importo dell’investimento entro la fine dell’anno, al netto di eventuali ulteriori chiarimenti, anche gli investimenti che presentino impegni giuridicamente vincolanti stipulati (sottoscrizione di conferme d’ordine e versamento di acconti) prima del 1° gennaio 2024 potranno accedere al Piano Transizione 5.0.

Per quanto concerne l’eventuale sinergia tra Industria 4.0 e Industria 5.0 è importante sottolineare che il Piano 5.0 non si pone in un’ottica sostitutiva del Piano Nazionale 4.0, in quanto l’orizzonte temporale di quest’ultimo è rimasto invariato secondo quanto disciplinato dalla Legge di Bilancio 2022 che ha prorogato il termine di per fruire del credito di imposta 4.0 al 31 dicembre 2025 (ovvero al 30 giugno 2026 per gli investimenti “prenotati” entro il 31 dicembre 2025).

Per questo motivo i due incentivi costituiranno delle agevolazioni indipendenti l’una dall’altra, sottolineando come il Legislatore abbia espressamente specificato al comma 18 dell’articolo 38 la non cumulabilità del credito di imposta 5.0 con il credito di imposta 4.0 in relazione ai medesimi costi ammissibili. Resta ferma invece la possibilità di cumulare l’agevolazione con altre agevolazioni a valere sui Fondi Europei, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla base imponibile Ires e Irap, non comporti il superamento del costo sostenuto, comportando così la violazione del principio del divieto di doppio finanziamento.

Le modalità di fruizione dell’agevolazione e gli adempimenti documentali necessari

Gli adempimenti tecnici e gli oneri documentali per poter usufruire del credito di imposta 5.0 saranno molto rilevanti e pervasivi, e interesseranno tutto il corso dell’investimento, con la necessità di effettuare una serie di adempimenti sia in fase iniziale, sia in fase di attuazione dell’investimento, comunicando periodicamente lo stato avanzamento lavori, sia in fase finale, una volta completati i lavori.

Si può già anticipare che le figure professionali necessarie per permettere la fruizione del credito saranno molteplici, partendo dall’asseverazione dei requisiti necessari per identificare il bene come 4.0, si passa poi alla necessità di attestare tramite apposite certificazioni (ex-post ed ex-ante) la riduzione dei consumi energetici ottenuti, fino ad asseverare i costi sostenuti per la realizzazione degli investimenti.

Partendo dal primo modulo del Piano Transizione 5.0, che prevede l’acquisto di un bene 4.0 materiale o immateriale tecnologicamente avanzato, come previsto dal Piano Nazionale Industria 4.0 sarà necessario asseverare tramite apposita perizia da parte di un professionista – ente abilitato o tramite Autodichiarazione del Legale Rappresentante (a seconda dell’importo dell’investimento) il rispetto dei requisiti richiesti dalla Normativa, a seconda della tipologia del bene, ovvero dell’Allegato (A o B) e del Gruppo di appartenenza (1,2,3 Gruppo Allegato A). Particolare attenzione sarà dovuta al rispetto dei requisiti inerenti all’interconnessione al sistema informativo aziendale e all’integrazione automatizzata al sistema logistico di fabbrica, inteso come l’intero ciclo operativo dell’azienda.

Per quanto concerne l’attestazione della riduzione dei consumi energetici necessaria per poter fruire dell’agevolazione, il comma 11 dell’articolo 38 del D.L. 19/2024 stabilisce che l’ammissibilità al credito di imposta è subordinata alla presentazione di apposite certificazioni rilasciate da un valutatore indipendente, (il cui contenuto, ivi compresa l’attestazione dell’avvenuta interconnessione del bene al sistema aziendale, sarà disciplinato da apposito Decreto del Mimit), che attestino:

- Ex ante, la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti in beni strumentali all’attività d’impresa (Allegati A o B, Legge di Bilancio 2017).

- Ex post l’effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto indicato nella certificazione ex ante.

Per quanto concerne le modalità di calcolo del risparmio energetico, anche in relazione alle imprese di nuova costituzione che non presentano una storicità dei dati, il successivo Decreto del Mimit fornirà tutti i chiarimenti necessari, fermo restando quanto disciplinato al comma 9 dell’articolo 38, ovvero che la riduzione dei consumi energetici sarà calcolata con riferimento ai consumi registrati nell’esercizio precedente a quello di avvio degli investimenti, al netto di eventuali variazioni dei volumi produttivi e delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico.

I soggetti autorizzati al rilascio delle certificazioni saranno identificati con successivo Decreto, fermo restando che in ogni caso saranno ricompresi:

- gli Esperti in Gestione dell’Energia (EGE), certificati da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11339

- le Energy Service Company (Esco), certificate da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11352.

Per le imprese di dimensione media o piccola inoltre sarà prevista la possibilità di agevolare tramite il credito di imposta 5.0 le spese sostenute per adempiere agli obblighi di certificazione per un importo comunque non superiore ad € 10.000.

L’iter operativo per la prenotazione e la fruizione del credito, sarà dunque molto articolato, con l’attribuzione al Gestore dei Servizi Energetici (GSE) di un ruolo di primaria importanza da parte del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

È importante sottolineare che la fruizione del credito di imposta 5.0 non sarà automatica come previsto per dalla Normativa 4.0, in quanto le imprese per accedere al beneficio dovranno presentare al GSE la certificazione energetica ex ante, corredata da una descrizione del progetto di investimento e del relativo costo. Una volta verificata la completezza e la regolarità della documentazione presentata il GSE indicherà al Mimit le imprese che hanno richiesto di usufruire legittimamente dell’agevolazione e l’importo del credito “prenotato”. Dopo aver prenotato correttamente il credito d’imposta, l’impresa dovrà effettuare delle comunicazioni periodiche al GSE relativa allo stato avanzamento lavori, al fine di determinare il credito effettivamente utilizzabile in relazione all’importo prenotato.

Come ultimo step, l’impresa dovrà comunicare al GSE l’avvenuto completamento dell’investimento, comprensivo della certificazione energetica ex-post attestante l’effettivo risparmio energetico conseguito.

Ai fini dei successivi controlli ispettivi, tutta la documentazione idonea a dimostrare l’effettuazione dell’investimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili (fatture, DDT, e altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati) dovrà essere conservata dall’impresa e contenere l’apposito riferimento alla norma agevolativa (Investimento effettuato ai sensi dell’articolo 38 del D.L. 19/2024).

L’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza con la documentazione contabile dell’impresa saranno oggetto di apposita certificazione da parte del soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Ci sarà però la possibilità, per le sole imprese non obbligate per legge alla nomina del revisore, di agevolare le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione della documentazione contabile, in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 5.000 euro.

Per quanto concerne la fruizione del credito, il GSE, verificata la regolarità della documentazione, trasmetterà all’Agenzia delle Entrate l’elenco delle imprese beneficiarie e del relativo credito di imposta, che sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione (decorsi 5 giorni dalla comunicazione del GSE all’Agenzia delle Entrate) in un’unica soluzione entro il 31 dicembre 2025, ferma restando la possibilità di riportare in avanti l’importo del credito rimasto inutilizzato tramite compensazione in 5 quote annuali costanti.

Nuova Sabatini e credito di imposta 5.0

La misura “Nuova Sabatini” (rifinanziata nel 2024 per un importo pari a 100 Milioni di €) è l’agevolazione messa a disposizione dal Ministero dello sviluppo economico con l’obiettivo di facilitare l’accesso al credito delle PMI per investimenti in beni strumentali nuovi per diventare più competitive nel mercato italiano ed estero.

Possono beneficiare dell’agevolazione le micro, piccole e medie imprese di settori produttivi. Sono escluse le attività finanziarie e assicurative e le attività connesse all’esportazione e gli interventi subordinati all’impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione.

Le imprese accedono al contributo presentando preliminarmente la domanda al MISE, inviata tramite PEC alla banca/intermediario finanziario prescelto tra quelli aderenti alla convenzione. Al momento di invio della domanda l’impresa non deve avere contratto alcuna obbligazione con i fornitori, ad esempio con sottoscrizione della conferma d’ordine o con versamento di un acconto.

La ricezione del provvedimento di concessione dal MISE conferma che la domanda è stata accolta e il contributo “prenotato” dall’azienda; una volta ultimato l’investimento, l’impresa può fare richiesta di tale contributo, caricando la documentazione direttamente sul portale.

Gli investimenti ammissibili devono riguardare l’acquisizione (anche tramite leasing) di beni strumentali nuovi, quali impianti, macchinari, attrezzature industriali e commerciali, hardware, software e investimenti in tecnologie digitali c.d. 4.0. Tali investimenti devono avere i seguenti requisiti:

- correlazione con l’attività produttiva dell’impresa;

- autonomia funzionale dei beni e delle soluzioni ICT;

- essere classificabili nell’attivo dello stato patrimoniale (alle voci B.II.2, B.II.3, B.II.4);

- essere nuovi di fabbrica e non sostituire beni esistenti.

Le imprese ottengono un finanziamento a copertura dell’investimento, che deve essere:

- non superiore ai 5 anni di durata;

- di importo compreso tra un minimo di 20.000 euro e un massimo di 4 milioni di euro;

- interamente utilizzato per coprire gli investimenti ammissibili.

Il contributo del MIMIT è un contributo il cui ammontare è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo uguale all’investimento, a un tasso d’interesse annuo pari al:

- 2,75% per gli investimenti ordinari;

- 3,575% per gli investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti (investimenti 4.0) e per gli investimenti classificati “green”.

Nella pratica, l’agevolazione che viene erogata è pari circa al 7,7% dell’investimento per i beni ordinari e a circa il 10% per gli investimenti in tecnologie 4.0 e green.

La misura Nuova Sabatini può essere cumulata con il credito d’imposta 5.0. Consideriamo ad esempio, un investimento in un bene industria 4.0 compiuto nel corso del 2024 che comporti una riduzione dei consumi energetici tale da essere classificabile come bene 5.0. In questo caso il credito di imposta, nella migliore delle ipotesi, ovvero nel caso di un risparmio energetico complessivo superiore al 10%, oppure nel caso di un risparmio energetico superiore al 15% in riferimento ad un determinato processo target, sarà pari al 45% per gli investimenti di importo non superiore a 2,5 milioni di euro.

Su tale investimento potrà essere quindi chiesto preliminarmente il contributo Sabatini che comporterà un beneficio ulteriore del 10% (circa) portando l’agevolazione totale al 55%, ottenendo così un risparmio notevole dell’investimento effettuato.